目次

ココアの生産背景を理解する

ココア供給側の価格決定要因

ココアの需要サイドから見る価格動向

価格を動かすのは誰? ココア市場の主要プレーヤー分析

まとめ

前回はソフトコモディティ市場全般について解説しましたが、ソフトコモディティそれぞれの個別銘柄は、その価格を動かすファンダメンタルズ要因が銘柄ごとに大きく異なる点が特徴で、それぞれ特有の取引機会や注意点があります。

このユニークなマーケットを皆様が理解し、取引戦略を立てる一助となることを目指し、本稿より各銘柄を個別に掘り下げるシリーズを開始いたします。シリーズ初回は「ココア」を取り上げます。

なお、本ガイドをご理解いただくために必要な知識を網羅した、以前の記事を先にお読みいただくことを推奨いたします。

→ トレードガイド:ソフトコモディティCFD入門

📝 差金決済取引(CFD)によるソフトコモディティ取引について

ソフトコモディティの具体的な取引内容に入る前に、CFDがどのように機能し、先物契約の売買とどう違うのかをしっかりと理解しておく必要があります。

CFD取引の主な特徴

🔷 CFDは、差金決済を行うデリバティブ(金融派生商品)です。 これは、トレーダーが商品を物理的に売買したり、受け取ったりすることがない、ということを意味します。現物の受け渡しは行われず、売買から生じた損益の差額のみを現金で決済する仕組みです。 つまり、トレーダーは主要市場におけるソフトコモディティの先物価格に連動するように設計された契約の価格変動を予測して取引を行います。このようにCFDを用いることで、先物契約のロールオーバー(乗り換え)や現物の受け渡しといった手間を心配することなく、価格の変動のみを取引の対象とすることが可能になります。

🔷 CFDではレバレッジを利用でき、資本をより効率的に活用することが可能になります。 レバレッジを賢く利用することで、一つの資産に全ての資本を固定することなく、複数のポジションを同時に保有することもできます。また、ポジションサイズを大きくすることで、通常であればわずかな利益率にしかならないような日中の価格変動から、相応の利益を得られる可能性も生まれます。レバレッジはあくまでツールです。賢明に利用すれば潜在的なリターンを増幅させることができますが、理解せずに利用すると損失の額もまた大きくなる可能性があります。

🔷 現物投資とは異なり、CFDのポジションを日をまたいで保有する場合、通常はオーバーナイト・ファンディング・チャージ(スワップ手数料)が発生します。 このコストは、ポジションを長期間保有するほど利益を圧迫する要因となります。そのため、これから解説する取引戦略は、長期的な投資というよりは、短期から中期のトレードに適していると言えるでしょう。

ココアの生産背景を理解する

どのような資産クラスにおいても、一つまたは少数の市場に特化することは、価格変動のあらゆる要因を深く理解し、その資産のファンダメンタルズを習得することで独自の洞察を得る上で、非常に有効なアプローチです。

このアプローチは、供給に関する懸念、天候パターン、生産地の地理的な集中、そして地政学的リスクといった、非常に特殊な要因に価格が左右されるココアのようなソフトコモディティにおいて、特に重要となります。

ココアの取引方法について解説する前に、まずはその特徴的な生産プロセスについて見ていきましょう。

収穫サイクル

ココアには通常、年に2回の収穫期があります。一つ目は「メインクロップ(主収穫期)」と呼ばれ、10月から翌年3月にかけて行われます。これは世界のココア供給量の大半を占める収穫期です。

二つ目は「ミッドクロップ(中間収穫期)」で、5月から8月にかけて行われる、より小規模な収穫です。このミッドクロップは、次のメインクロップが始まるまでの供給の空白期間を埋める上で、重要な役割を果たします。

10月に次のメインクロップが始まるまで供給が逼迫する(タイトになる)という市場の懸念につながるため、特にミッドクロップ期間中の天候不順は、価格に大きな影響を及ぼす可能性があります。

地理的な集中と気候

ココア市場は生産地が極めて集中しているという特徴があります。世界の供給量のおよそ60%が、コートジボワール、ガーナ、カメルーン、ナイジェリアという西アフリカのわずか4カ国で生産されています。

このため、FXや株価指数の取引において米国の経済政策を注視するのと同様に、ココアを取引する上では西アフリカの気象状況が極めて重要となります。

このような地理的な集中は、ココア栽培で必要とされる気候条件がとても厳しいことにあります。ココアの木は、年間を通じて高温多湿で、かつ豊富な日陰がある気候で最もよく育ちます。このため、赤道から緯度10度以内の熱帯雨林で栽培されることが多くなっています。

理想的な気温は摂氏20~30度(華氏68~86度)の範囲で、高い空気中の湿度を必要とします。また、風や直射日光から木を守るため、より大きな樹木の下に植えられることが多く、これはsombramiento(シェードツリー農法)として知られる手法です。

ココアの木は環境の変化に非常に敏感で、気温が摂氏10度(華氏50度)を下回ると、急速にダメージを受けたり枯れてしまったりすることがあります。結果として、ココアの生産は主に以下の3つの異なる地域に限定されています。

・南米(主にエクアドル、ブラジル)

・西アフリカ

・東南アジア(インドネシアに集中)

他の地域でもココアは生産されていますが、その生産量はごくわずかです。そのため、トレーダーの関心は主にこれら3つの主要地域に向けられることになります。

ココア供給側の価格決定要因

上記では、ココア豆の主な生産地や栽培条件の概要について解説しました。ここからは、さらに一歩進んで、供給サイドから価格を決定づける具体的なファンダメンタルズ要因について掘り下げていきたいと思います。

病害とウイルス

病害は、ココアの供給に壊滅的な影響を与える場合があります。例えば、特定の昆虫(ミールバグ)によって媒介されるココア腫病ウイルス病(CSSVD)は、ガーナ一国だけでも収穫量の最大50%を失わせるほどの甚大な被害をもたらしたケースがあります。また、黒点病(ブラックポッド病)のような他の病害も、一つのココア農園の総生産量を半減させてしまうほどの威力を持っています。

これらの病害への対策には多大な費用がかかり、多くの場合、罹患した木を伐採し、新しい木を植え替える必要が生じます。

ここで大きな課題となるのが、ココアの木は実をつけるまでに最低でも3年を要し、最適な生産能力に達するには5年から7年もの歳月がかかるという点です。このように収穫まで長い年月を要するため、一度病害が発生すると、その影響はサプライチェーンに長期的に及ぶ可能性があるのです。

生産インフラの老朽化

ココアの木は樹齢18年から20年を過ぎると、自然と生産量が減少します。一方で、新しい木が実をつけ始めるまでには数年を要するため、農家は将来の需要をかなり早い段階から予測し、計画的に植樹を行う必要があります。

しかしながら、多くの農家は生産から得られる収入が非常に少なく、将来の需要に応えるために不可欠な投資(新しい木の植樹など)を行うことが困難な状況にあります。

この構造的な問題の主な原因は、農家が固定価格でカカオ豆を販売していることにあります。通常、市場価格が上昇した場合、その利益の多くは(チョコレートメーカーなどが最終製品の価格に転嫁することで)農家にも還元されます。その資金を元に農家が積極的に植樹を進めることで将来の供給量が増え、結果として価格の安定につながるというサイクルが機能するはずです。

しかし、現状ではこのサイクルが機能しておらず、新しい木が十分に植えられない一方で、古い木の収穫量は減少し続けるという悪循環に陥っています。このような状況は、将来的な供給ショック(予期せぬ供給不足)が発生する可能性を高める要因となっています。

貿易障壁としてのEU森林破壊防止規則(EUDR)

2024年12月に発効したこの規則(EUDR)は、ココア生産が「森林破壊フリー」であることを義務付けています。これは、2020年12月31日以降に森林破壊が行われていない土地でのみ、ココアの生産が許可されることを意味します。

この規則に対応するためには、多大なコンプライアンス(法令遵守)の取り組みが求められます。EUを主要な輸出先とする西アフリカの農家にとって、これは生産コストを押し上げる大きな要因となります。

長期的な供給混乱要因としての気候変動

ココアは、生育に非常に特殊な気候条件が求められるため、気候変動の影響に対して極めて脆弱なコモディティであると言えます。

2024年に西アフリカで発生した干ばつは、ココア価格がわずか数ヶ月で3倍近くまで上昇する一因となりました。

長期的な天候パターンがますます予測困難になるにつれ、気象情報を綿密に分析するトレーダーにとって、これは市場の変動要因を読み解く一つの材料となる可能性があります。

ココアの需要サイドから見る価格動向

ココアは、他の多くのソフトコモディティとは異なり、嗜好品(高級品)としての一面を強く持っているため、価格感応度(価格の変動に対する需要の敏感さ)が比較的高いという特徴があります。

これは、ココア価格が大幅に上昇し、そのコストが最終的に消費者に転嫁された場合、他のソフトコモディティ(価格が上がっても需要がほぼ横ばいで推移する傾向がある)と比較して、消費の顕著な落ち込みが予想されることを意味します。

このような背景から、供給サイドだけでなく、需要サイドの動向にも注目することが重要となります。そこで重要な指標となるのが、四半期ごとに発表される「グラインド・レポート」です。

このレポートは、欧州、北米、アジアの各カカオ協会によって個別に発表され、バリー・カレボー社、モンデリーズ社、リンツ社といった大手企業によるカカオ豆の使用量(すりつぶし量)が詳述されています。

これらのレポートはココア価格に対して非常に高い重要性を持ち、発表時には短期的な価格変動(ボラティリティ)を生じさせることがあります。

一例として、直近のレポートでは、3つの全ての地域で需要が前年比で大幅に減少していることが示されましたが、その減少は特にアジアで顕著でした。

| 地域/協会 |

2025年第2四半期グラインディング量(トン) |

前年比変化率 |

| 欧州 (ECA) |

331,762 |

-7.2% |

| アジア (CAA) |

176,644 |

-16.28% |

| 北米 (NCA) |

101,865 |

-2.78% |

価格を動かすのは誰? ココア市場の主要プレーヤー分析

以前のソフトコモディティ取引ガイドでも触れましたが、あらゆる金融市場には、主に3つのカテゴリーの参加者が存在します。

🟣 ヘッジャー(実需家):

事業運営に伴う価格変動リスクを最小限に抑える(ヘッジする)ため、保有する現物ポジションとは反対方向の取引を行う企業。

🟣 ノンコマーシャル(非商業部門):

ヘッジファンドや投資信託など、主に投機的な利益(または資産運用)を目的とする大口投資家。

🟣 ノンレポータブル(報告義務のない参加者):

主に個人トレーダーなどの小口投資家。

これらの参加者のポジション動向は、米国の先物市場における建玉(未決済ポジション) を公表する「COTレポート(Commitment of Traders report)」を通じて分析することが可能です。

以前にも触れたように、CFDは先物契約の価格を参照して形成されています。そのため、CFDを取引する際においても、大元の市場である先物市場の動向を分析することは、依然として高い関連性があると言えるでしょう。

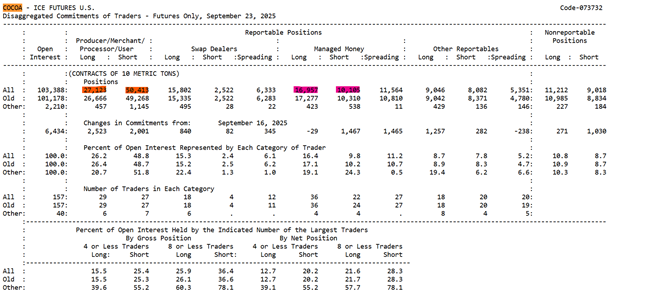

以下は、ココアに関する最新のCOTレポートのスクリーンショットです。

「オープン・インタレスト(建玉残高)」は、その時点で未決済のまま残っているポジションの総数を示しています(これは取引高(Volume)とは異なりますので、混同しないようご注意ください)。

このレポートから、まず「ヘッジャー(実需家:Producer/Merchant/Processor/User)」が圧倒的に最大の市場参加者であることが読み取れます。具体的には、27,123コントラクト(枚)相当のロングポジション(買い建玉)に対し、50,413コントラクト(枚)相当のショートポジション(売り建玉)を保有しています。

ショートポジションがロングポジションの2倍以上あるという事実は、これらの生産者の多くが価格下落リスクをヘッジしていることを示唆しています。つまり、これらは生のココアを販売する側、すなわち農家によって保有された(売られた)ポジションである可能性が高いと考えられます。

興味深いことに、チョコレート生産者(加工業者)側は、価格上昇リスクを相殺(オフセット)するためのロングポジションを、農家のショートポジションほど多くは保有していません。これは、彼らが現時点において、ココア価格が大幅に上昇するリスクは比較的低いと予測している可能性を示しているかもしれません。

「マネージド・マネー(ファンド筋)」も注目すべきカテゴリーです。これは、ヘッジファンドや投資信託といった大口の資産運用者が、ココア市場全体として買い越し(ネットロング)になっていることを示しています。この事実は、複数の解釈が可能です。

1. 豊富なリサーチ能力を持つ機関投資家が価格上昇を見込んでいるため、価格は上昇しやすい可能性がある。

2. これらの主体(ファンド筋)が保有するロングポジションは、将来の供給が改善するというニュースに対して脆弱である。なぜなら、彼らが当初描いていた強気の見立て(シナリオ)が崩れれば、一斉にポジションを解消する(手仕舞い売りに出る)可能性があるため。

このように、COTレポートを通じた市場参加者の行動分析には、唯一絶対の答えはありません。最終的には、トレーダーご自身の具体的な取引戦略と組み合わせて判断することが求められます。

COTレポートは、それ自体が単独で取引のセットアップ(具体的な売買シグナル)を形成するものではありません。むしろ、ご自身のファンダメンタルズ分析に基づく仮説を裏付けたり、各参加者が互いにどのように、また時間と共にどのように行動しているかを観察したりするためのツールとして機能します。

これらのポジションを分析する鍵は、各カテゴリーの参加者が「何を達成しようとしているのか」を常に考察することです。例えば、ヘッジャーがポジションを保有する場合、それは彼らの本業がその契約(先物)の方向とは逆の価格変動リスクにさらされているためです。(例:ロングポジションを保有するのは、価格上昇リスクを軽減したいからであり、それは彼らが将来的にココアを購入する必要があることを示しています)

まとめ

ココア市場は、非常にユニークな特性を持つと同時に、構造的な課題を抱えています。

供給面では、病害、生産インフラの老朽化、新たな規制リスク、そして気候変動といった長期的なリスクによって、常に制約を受けています。

需要面では、価格変動に対して敏感に反応するものの、これまでのところ、その需要の変化は価格動向を一貫して抑制するほどの規模には至っていません。

こうした需要と供給の力学(ダイナミクス)は、ココア市場が将来的に大きな価格変動(ボラティリティ)を経験する可能性が高いことを示唆しています。これは、背景にある全ての根本的な要因について必要な分析を行うトレーダーにとって、市場の動向を深く考察するための重要な材料となるでしょう。